「鹿児島で日本酒、って聞いたことある?」

唐突に訪れた、個人的な日本酒ブーム。日本酒、美味しい!と思い原産地を見てみるも、そのほとんどが東北のものばかり。

鹿児島は焼酎の印象が強いけれど――あるの?ないの?鹿児島の日本酒。

こうして、探究の旅が始まりました。題して【大人の自由研究シリーズ】!!

素人目線で、鹿児島の気になることを一つずつ紐解いていきます◎

鹿児島で生活して40年近くになるけれど、まだまだ知らない魅力がいっぱい!童心にかえり郷土を学んでみようと思います!

焼酎の国に日本酒が少なかった理由

鹿児島といえば、芋焼酎。芋焼酎をいまだ飲んだことがないわたしでも、鹿児島と言えば芋焼酎という印象があります。では日本酒は?

「鹿児島で日本酒?聞いたことないね。あるの?」

口をそろえて、このような返答です。鹿児島には日本酒の馴染みがありません。なぜか?

調べてみたところ、大きく2つの理由があるようです。

気候の問題

日本酒造りは“寒造り”が基本。

冬の冷え込みを活かして、ゆっくり発酵を進めるのが特徴です。

しかし、鹿児島は温暖な気候のため発酵が早く進みすぎてしまい、日本酒の繊細な味わいを出すのが難しかったのです。

歴史的な制度の壁

戦前の鹿児島には灰持酒(あくもちざけ)など独自の清酒文化がありました。しかし 1700 年代に薩摩藩が奨励したサツマイモ栽培と芋焼酎の隆盛、さらに戦時中の米統制によって清酒造りは急速に衰退。

追い打ちをかけたのが、1953 年に施行された現行酒税法の「需給調整要件」です。清酒市場の縮小を理由に 新規の清酒製造免許が原則発行されなくなり、鹿児島では蔵元が焼酎専業へ転換する傾向がみられたとのこと。こうして県内の清酒は長らく “空白” の40 年を迎えることになりました。

鹿児島で日本酒の文化が薄いのは、理由があったんですね!灰持酒という地酒の存在も知らなかった..

このような状況でしたが、清酒“ 空白” の40 年の歴史を経て、日本酒造りにチャレンジした酒造が現れました!

濵田酒造 薩摩金山蔵

40 年間空白だった鹿児島の日本酒の歴史に、挑戦の手を挙げたのが主に焼酎を製造している濵田酒造。

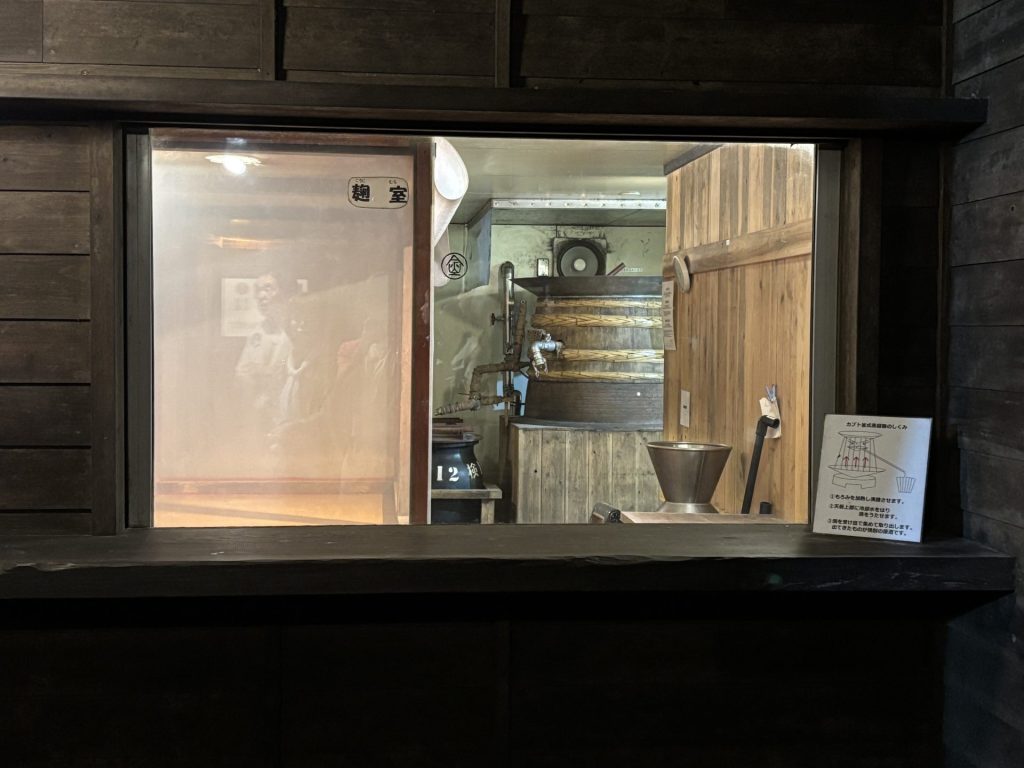

かつて日本一の産金量を誇っていた串木野金山の地、薩摩金山蔵にて「清酒」づくりにも取り組んでいます。年間を通じて気温や湿度が一定の坑洞内では、焼酎の製造と熟成、そして地上の金山蔵の敷地内にて日本酒造りが行われています。

2005年に薩摩金山蔵を創業、世界で唯一の坑洞内本格焼酎貯蔵としてスタート。

2012年に鹿児島で唯一の日本酒【薩州正宗】を発売。

なんと今年は、薩摩金山蔵を開業して20周年!!進化と真価をコンセプトに、薩摩の文化と歴史を次の時代に継承する薩摩金山蔵の日本酒造り...気になる。とても気になる!

薩摩金山蔵は、酒類の製造・貯蔵だけでなく坑洞内のトロッコツアー(蔵見学)も行っています。一般の方の参加ももちろん可能!

薩摩金山蔵 トロッコツアー

蔵見学ってだけでもワクワクするのに、トロッコに乗って坑洞内を案内してもらえるなんて楽しそうすぎます。

トロッコは、現在土日祝のみ運行。

鹿児島市内からは、車で約50分ほど。期待に胸を高鳴らせ、行ってまいりました!

トロッコ出発時間/①11:00~➁14:00~

料金/試飲付きコース大人(20歳以上)2,500円(税込)

試飲なしコース大人800円(税込)小人400円(税込)

※当日料金は異なります

予約方法/お電話(0996-21-2110)or予約フォーム(※HPより確認ください)

https://www.hamadasyuzou.co.jp/kinzan/facilities

※ツアー内容は時期により異なります

今回はドライバーだったので、試飲付きのコースにしたかったのをグッと堪え..苦笑

試飲なしのコースを選びました!

トロッコツアーの集合場所には、鹿児島では見慣れない「杉玉」も!

ここからは、ツアーの様子を写真でご紹介!

トロッコ内では、串木野金山だったころの歴史や坑洞内の施設に関する豆知識が鹿児島弁でアナウンスされます。

このアナウンスが中々に聞きごたえがあり、鹿児島大好き人間としては第一の推しポイント!

トロッコを降りて、坑洞内を進みます。ほんとう、涼しい!紫外線が一切入らず、年間を通して19度前後とのことですが、体感はもっと涼しいです。半袖でも寒いな..と感じました。この環境が、焼酎の熟成に適しているのでしょうね~!

貯蔵庫周辺は、熟成中の焼酎の香りが漂っています。この樽には一升瓶約600本分の芋焼酎の原酒が入っており、3年以上の熟成をさせるのだとか。中々見ることのできない貴重な光景!

迷路のような坑洞内を進むと、パワースポット薩摩開運神社があります。

島津家第17代当主島津義弘公を祭神として祀る神社ということで、にわか歴女の血が騒ぎます!島津義弘公といえば「島津の退き口」敵陣を真正面から突破し、生還したというから驚きです。(何それ?!と思う方は、島津戦記という漫画を是非。2巻完結でさらっと読めるのでおススメ)

「自ら運を切り開く」そんなエネルギーに満ち溢れているような、神社です。

神社両隣りには、触れる金鉱石。しっかりと撫でて金運もおすそ分けいただきました!

トロッコツアーの最終地点は、金の観音菩薩像。串木野金山時代に鉱山で働く人達の安全と繁栄を願って作られたそうです。太平洋戦争により一度は没収されたようですが、戦後新たに建設され薩摩金山蔵にて貯蔵される焼酎や訪れる人々を見守ってくれています。

楽しく学びに満ちたトロッコツアーを満喫し、降車してお買物処・蔵乃仲見世(売店)へと向かう途中、ふと目にとまったのは、懐かしい新聞記事。そう、薩摩金山蔵は、かつてのゴールドパーク串木野の跡地を活用して生まれた施設なのです。

ゴールドパークだったあの頃、私はまだ幼く家族と訪れた記憶がぼんやりと残っています。あの場所が、今こうして薩摩金山蔵として新たな姿に生まれ変わり、大人になった自分が再び足を運んでいる——。思い出の場所が、形を変えながらも生き続けていることに、胸がじんわりと温かくなりました。

薩摩の清酒 薩州正宗

いよいよ本題です。鹿児島、清酒“ 空白” の40 年の歴史を経て造られたのが薩摩の清酒 薩州正宗です。

(※記事前半は日常的な呼び名として「日本酒」と表現していましたが、以降は法律上の定義に基づく正式な呼び名として「清酒」と表現します)

一度は途絶えてしまった、鹿児島の清酒文化。47都道府県の中で唯一鹿児島が清酒の酒蔵がなかった時代もありました。そんな中、濵田酒造が進化を求め挑戦した清酒造りで2012年に誕生したのが薩州正宗。

実物の薩州正宗を目にした瞬間は「やっと出会えた..!」と感極まるものを感じるほど。清酒といえば、東北のものばかり、と思ってた。けれど、あるんです!鹿児島産の清酒。

清酒のラインナップとしては

■純米酒 (清酒) アルコール度数 15%

■純米吟醸酒 (清酒) アルコール度数 15%

どちらも、内容量720mlと300mlがあります。

せっかくなので、両方購入し飲み比べをしてみることに。

酒器も鹿児島の工芸品をチョイス。

写真左側は、薩摩錫器工芸館のぐい呑み

右側は、龍門司焼のおちょこ

冷酒で一杯。感想は..美味しい、薩摩の清酒!

純米酒は、舌の上で凛とほどけるような辛口の味わい。

純米吟醸酒は、とてもすっきりした洗練された味わいで食中酒に最高な気がします。個人的には純米吟醸酒が好み。

また、鹿児島の良いものを知ってしまった...!

取材協力、一部写真提供;濵田酒造株式会社/薩摩金山蔵

special thanks!!

次回 大人の自由研究シリーズ「灰持酒とは?」

戦前の鹿児島で造られていた「灰持酒(あくもちざけ)」

灰持酒、聞いたことありますか?飲んだこと、ありますか?40年近く鹿児島に住んでいても、知らないことが意外と多い!

大人の自由研究と称して、思い向くまま気の向くままに灰持酒を探究してみたいと思います◎